治りにくい足のキズ

治りにくい足のキズの症状と治療について解説します。

治りにくい足のキズ

| Ⅰ | . | 糖尿病性足潰瘍 |

| Ⅱ | . | 包括的高度慢性下肢虚血 |

| Ⅲ | . | 静脈うっ滞性潰瘍 |

通常の治療を4週間以上おこなっても、キズの大きさが半分より小さくならないものは治りにくいキズ(難治性皮膚潰瘍)と定義されています。特に足の難治性皮膚潰瘍は治りにくく、足の切断の原因で最も多い病気です。足の難治性皮膚潰瘍は、患者さんが持ついろいろな疾患(糖尿病や腎臓の障害、動脈硬化など)が原因となることが多いです。足の難治性皮膚潰瘍の代表的なものとして、糖尿病性足潰瘍、包括的高度慢性下肢虚血、静脈うっ滞性下腿潰瘍があります。それぞれの疾患の特徴と治療方法について解説します。

| Ⅰ | . | 糖尿病性足潰瘍 |

糖尿病による高血糖が何年も続くと血管が傷つき、血管の流れが悪くなったり、詰まったります。血管は体中の臓器につながっており、血管が傷つくことによって様々な合併症を生じます。合併症が大きな血管に生じた場合は、脳梗塞や心筋梗塞、下肢の動脈が詰まる下肢閉塞性動脈疾患などを発症し、小さな血管に生じた場合は、網膜症、腎症、神経障害を発症します。難治性の足潰瘍の原因となるのは、神経障害と下肢閉塞性動脈疾患です。この項では神経障害による足潰瘍について解説します。

糖尿病による神経障害は主に膝から足先の神経に起こります。障害される神経には、感覚神経、運動神経、自律神経があります。

- 感覚神経が障害されると、足の感覚が鈍くなったり、なくなったりします。そのため、足にキズをつくっても気が付かず、かなり悪化してからようやく気が付き、医療機関を受診した時には手遅れになっていることがあります。足にキズをつくる原因として、靴ずれ、爪切り、胼胝・鶏眼(たこ・うおのめ)、やけどが多いです。キズができたことを早く発見するため、白い靴下を履くことをおすすめします(キズができれば、必ずキズから出てくる血液や滲出液が靴下に付着するため、付着した色で気が付きます)。また靴ずれを予防するため、できるかぎり靴と足の横幅が合っていて、指先には1cm程度余裕のあるひも靴を選びます。胼胝・鶏眼がある場合は、自分で処置をせずに専門の医療機関などで処置を受けたほうがよいでしょう。

-

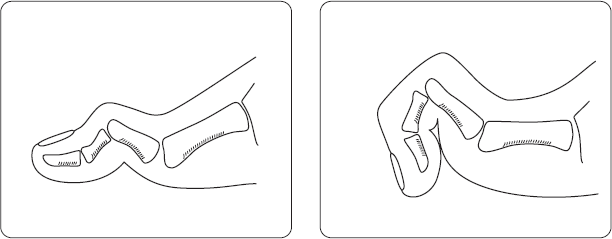

運動神経が障害をうけると、足部にある筋肉が萎縮(小さくなり、動きが悪くなる)し、足趾が動きにくくなったり、変形したりします(図1)。足趾が変形すると、市販の靴が合わなくなり靴ずれをつくりやすくなったり、骨が突出した部分に胼胝・鶏眼をつくりやすくなったりします。靴ずれや胼胝・鶏眼を予防するために、専門の医療機関を受診し、足の変形に応じた靴を作ることをおすすめします。また変形の度合いによっては足の変形を手術で治す(変形矯正手術)を選択することもあります。

- ハンマートゥ

- クロートゥ

図1

糖尿病性神経障害による足趾の変形 -

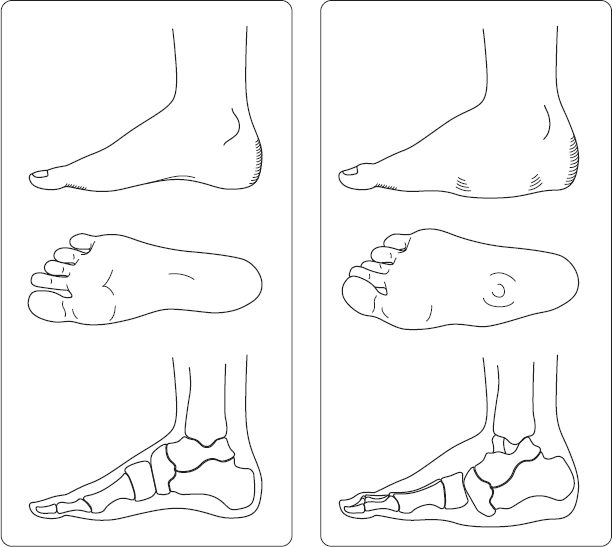

自律神経が障害をうけると、汗が出なくなり足底の皮膚が乾燥します。また皮下に存在する動静脈シャントという皮膚への血流量を調節する血管が障害をうけます。その結果、静脈の酸素量が増加し、骨の代謝異常が起こり骨吸収が進行し骨が脆弱となり、ねん挫などの外傷を契機に関節破壊や病的骨折を生じます。この状態をシャルコー関節症といい、足部や足関節に好発します。典型的なシャルコー関節症は、足底が底側に突出した形に変形するため、歩行するときに土踏まずに荷重がかかります(図2)。また市販の靴では合わないため靴ずれや胼胝・鶏眼を形成しやすくなります。運動神経障害によって生じる足変形と同様、足変形に応じた靴を作ることをおすすめします。

- 正常な足

- シャルコー関節症

図2

正常な足は土ふまずは地面に接着しませんが、シャルコー関節症では土ふまずが突出し地面に接着しています。

治療について

神経障害による糖尿病性足潰瘍の原因として多いのは、足趾・足部の変形です。足が変形すると、立ったり歩いたりするときのバランスが悪くなり、胼胝・鶏眼をつくります。糖尿病のない人も胼胝・鶏眼をつくりますが痛みを感じるため、歩くのを控えたり、胼胝・鶏眼を削ったりすることで、胼胝・鶏眼部にあまり体重をかけないようにします。

しかし糖尿病の患者さんは痛みを感じにくいため、胼胝・鶏眼部に体重がかかりすぎ、皮膚が破綻し足潰瘍となります。また、合わない靴を履くことにより靴ずれもつくりやすいです。そのため、歩行時に足潰瘍部に体重がかからないような特殊な装具を作成する必要があります。塗り薬をしっかり塗っていても、足潰瘍部への接触をなくさなければキズは治りません。

| Ⅱ | . | 包括的高度慢性下肢虚血 |

主として太ももから足先までの血管が狭くなったり閉塞したりする下肢閉塞性動脈疾患が原因でできた足潰瘍を包括的高度慢性下肢虚血といいます。英語では、chronic limb threatening ischemiaといい、略してCLTIといいます。下肢閉塞性動脈疾患の原因は動脈硬化です。動脈硬化が進行すると動脈が狭くなったり閉塞したりします。男性、高齢者、糖尿病患者さん、喫煙者、透析患者さんがなりやすいです。

下肢閉塞性動脈疾患になると、初期は冷えやしびれを感じる程度ですが、その後間欠性跛行(かんけつせいはこう)という症状が出現します。これは、歩いているうちに太ももやふくらはぎ、足などが痛くなり歩けなくなりますが、一定時間休むと、痛みが消失し再び歩けるようになるという症状です。動脈硬化が進行すると、1回に歩くことができる距離がどんどん短くなり、外出するのが困難となります。もっと進行すると、歩行していない時も痛い安静時疼痛という症状が出現し痛みのため夜に寝られなくなります。より進行すると足への血流がほとんどなくなり、皮膚や骨が死んでしまい足潰瘍や壊疽(えそ)をつくるようになります。

通常は間欠性跛行の症状が出現したタイミングで医療機関を受診することが多いですが、糖尿病による神経障害があり痛みの感覚が低下している患者さんや、高齢であまり歩行しない患者さんは間欠性跛行の症状に気が付かず、安静時疼痛や足潰瘍や壊疽が出現してから医療機関を受診することがあります。痛みや足潰瘍や壊疽の原因は下肢の動脈が狭くなったり、閉塞したりして動脈の流れが悪いことですので、動脈の流れを改善しなくては、痛みに対し痛み止めの薬を飲んでも治りませんし、足潰瘍や壊疽に対し塗り薬を塗っても治りません。

治療について

動脈の流れを改善する治療が必要です。血行再建術といい、主に外科的バイパス術と血管内治療があります。外科的バイパス術は下肢動脈の流れがよいところと足先の流れが悪い部分を人工の血管や患者さん自身の静脈を用いてつなげる手術です。

血管内治療は、太ももなどの動脈から針金のようなもの(カテーテル)を挿入し、造影剤を注入し、血管が狭くなったり閉塞している部分を確認します。風船のようなもの(バルーン)がついたカテーテルを挿入し、血管が狭い、または閉塞した部分を狙ってバルーンを膨らますことによって、血管を拡張させ動脈の流れを改善します。

患者さんの動脈やキズの状態、全身状態など総合的に考え、どちらの方法が最適か検討します。血流が改善すれば、キズは治ってきますが、壊疽となった部分は治らず、そのまま放置すると感染の原因となるため、できる限り切除する必要があります。切除すると足の一部を失うことになるため、切除後も歩行する機能を温存できるような切除方法や治癒後のリハビリテーション、切断後の足の装具などを主治医の先生方と話し合うことが重要です。

| Ⅲ | . | 静脈うっ滞性潰瘍 |

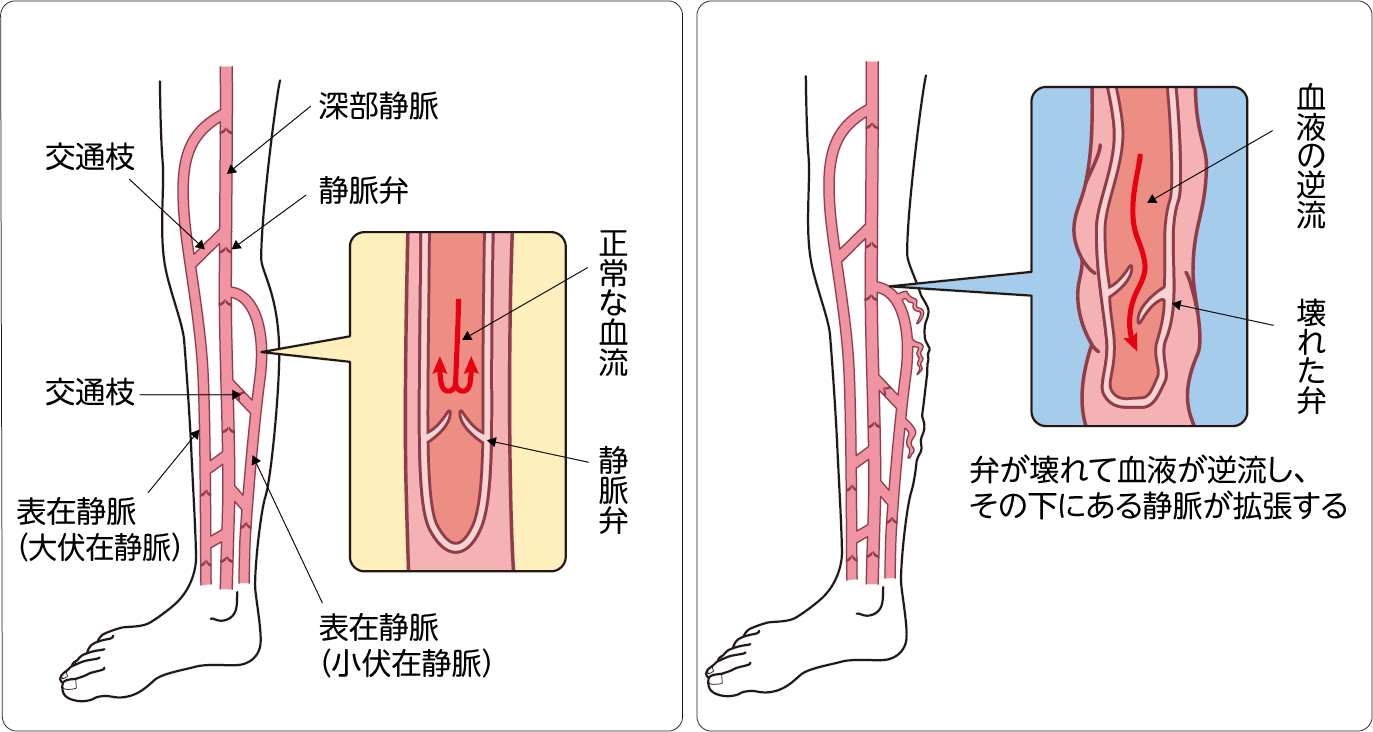

下肢静脈瘤などが原因で下肢の静脈の流れが滞ることによって形成される難治性潰瘍です。静脈は血液を心臓に返す役割をしていますが、足の静脈は重力に逆らって血液を上に戻さなくてはいけません。そのため静脈の中には逆流防止弁があり、血液が上から下に逆流するのを防いでいます(図3)。

しかし、長時間の立ち仕事など静脈が心臓に戻りにくく、下にたまりやすい状態が続くと弁に負担がかかり正常に働かなくなり逆流が起こります。その結果、足に血液がたまり、静脈が拡張しこぶのようなものができたり、むくんだりします。これが下肢静脈瘤です。

老廃物の多い静脈血が足にたまった状態が続くと、皮膚に炎症を起こし、かゆみや色素沈着、最終的に難治性潰瘍を形成します。糖尿病性足潰瘍やCLTIが指先から踵部に難治性潰瘍を形成しやすいのに対し、静脈うっ滞性潰瘍は足首あたりに形成しやすいです。下肢静脈瘤がなくても肥満やあまり運動しない高齢者などにも、静脈うっ滞性潰瘍ができることがあります。

- 正常な静脈

- 下肢静脈瘤

図3

下肢静脈瘤では、静脈の弁が破壊し血液が上から下に逆流し、弁より下の静脈が拡張し静脈血がうっ滞します。

治療について

静脈の血液が足にたまりにくくするため、弾圧ストッキングや弾性包帯を用いて圧迫療法をおこないます。日常生活を送るうえで、長時間の立位や座位を避け下肢を挙上するように気を付けます。また静脈の逆流に対しては、レーザー手術(血管内焼灼術)や静脈ストリッピング術、高位結紮術などの手術でうっ滞を改善することが可能です。静脈うっ滞性潰瘍は、静脈の逆流やうっ滞が原因であるため、静脈の逆流やうっ滞を改善しなければ、塗り薬を塗っても治癒しません。

2023年11月9日掲載